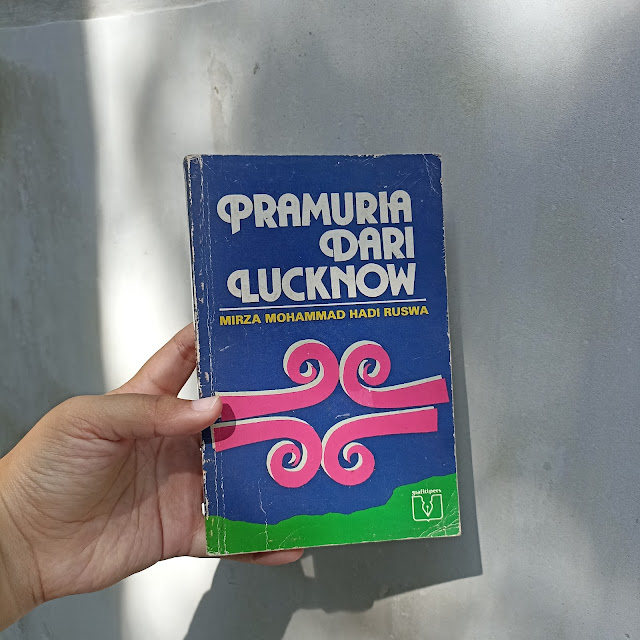

We truly can’t judge the book by it’s cover.

No, it isn’t only the cover, but also the kata pengantar or

pendahuluan.

And... hey, you also can’t judge it by reading them only

page to page.

You can’t even judge it though you finish the book, because

you can be so subjective.

Perspective does exist, right.

Seperti halnya kamu mengira tulisan ini bakal keren, bakal

membawamu menembus garis batas cakrawala terluar dari alam khayalmu. Begitu?

Ha ha ha.

*

Yang jelas, intinya, gue abis kena tampar. Ditampar oleh

kenyataan bahwa mbak-mbak kemayu itu ternyata sesuatu.

*

Aku pikir dia mbak-mbak kekinian yang "kosong". Meja kamar

kosnya dipenuhi alat rias. Aneka rupa cream

tanpa label. Tau kan, khas cream wajah

ala dokter-dokter gitu. Then, di rak sepatunya penuh heels-heels. Kutebak, harganya tak semahal bentuknya. Mungkin beli

di Ramayana, bagus rupa, bagus harga. Kualitas? Entah. Hampir dua bulan kos di

sini, aku tak melihatnya memakai satu pun heels

itu. Ya ke kantor pakai sepatu itu saja. Di kos pakai sandal. Gitu terus. Njur dipakainya kapan? Halah. Bukan

urusanku.

Bukan urusanku juga dia perempun baik-baik atau bukan. Yang

jelas, dia merokok.

Itu juga yang disampaikan Mbak Umi, istri Mas Catur, penjaga

kosku. “Ya di sini memang ada sekian orang merokok. Kebetulan Mbak diapit sama

mereka...”

“Siapa aja yang ngerokok, Mbak?”

“Hmm, di samping kanan kamar Mbak, samping kiri, depan, sama

samping kanan depan kamar Mbak. Dua diantaranya pakai jilbab, Mbak.”

“..... wow.”

Lengkap. Asap rokok itu bakal mengepul jadi satu di depan

kamarku. Jadi ingat, kalau aku meninggal mendadak di kosan, tolong paru-paruku

diperiksa. Siapa tahu aku korban perokok pasif?

Awalnya kupikir mereka perempuan-perempuan mengesalkan. Tapi

rupanya cukup santun juga. Waktu mereka ingin merokok di

depan-kamar-Mbak-Mbak-kemayu, yang adalah persissssss di depan kamarku, mereka

mengetuk pintu kamarku. Minta izin. Tapi waktu itu aku sudah pulas, dan lupa

mematikan lampu kamar. Jadi mereka merokok saja gitu. Dengan tanpa sadar, aku

menghirup asap demi asap rokoknya.

Syahdu.

Saya bukan benci perokok. Yah elah, saya dikelilingi mereka.

Yang sampai nyimeng juga ada. Cuma, ternyata, nggak enak lho ngisap asap rokok

itu.

*

Mbak kemayu ini rupanya sudah dianggap “hitam” oleh penjaga

kos. Dia pernah menghasut teman-teman kos untuk demo, meminta agar diperbolehkan

merokok di lorong kos. Tidak hanya di balkon. Bahkan mereka memfitnah penjaga

kos, sampai di empunya kos marah dan menganggap penjaga kos nggak bisa sabar

mengurus anak-anak kos.

*

Mbak kemayu ini juga kelewatan. Wajahnya.. oke. Jujur.

Suaranya... bagus, jujur. Tapi aku paling tidak bisa melihatnya bersuara

super-sok-imut. Melengking manja. Geli dengarnya.

Pernah, suatu ketika, Nadia cerita kalau Mbak kemayu ini

mengaku “lagi pemotretan” saat bicara ditelepon. Kebetulan dia telepon di

balkon, Nadia juga sedang di situ. Mau tidak mau dia dengar. Dan, lha si Mbak kan lagi dudukan di balkon? Kok

bisa lagi pemotretan?

Begitulah.

Pokoknya buat saya, Mbak kemayu ini nol besar. Kosong.

Ditambah gaya bicaranya yang genit, jelas sudah. Dia bukan apa-apa. Cuma perempuan

yang pingin dianggap oke saja.

*

Sampai, suatu ketika, saya mendengarnya menyanyi, di kamar

mandi.

Sebuah lagu. Lalu, sebuah lagu lagi. Lalu, sebuah lagu lagi.

Lalu dia ulangi lagi.

Suara indahnya, menghantam telingaku. Aku kaget.

Dan kuuu harap,

menjadi bagianmu

Kubisa gila tak

berharap

Dan kuuu harap,

menjadi harapanmu

Kuuu bisaa gilaaa.

Sesimpel itu. Si Mbak kemayu, Mbak kosong itu, mendadak

mengajariku sesuatu. Mendadak berubah. Dia bukan perempuan kosong.

Karena, perempuan kosong tak akan menikmati lagu-lagu Sore.

Hingga hapal. Hingga menyanyikannya terus-menerus. Hanya mereka yang kuat iman

yang bakal melakukannya. Bagiku, menggemari Raisa itu super biasa saja.

Menggemari Tulus, oke lah. Efek Rumah Kaca? Wow. Payung Teduh? Wah, boljug.

Sore?

Bagiku, orang bisa dinilai lewat musik yang dia dengarkan,

sukai, jiwai, maknai. Menggemari Sore adalah sefantastis menggemari Frau.

Float. White Shoes. Menurutku, mereka keren. Jadi, pendengarnya adalah juga

orang-orang “keren”. Karena Mbak kemayu itu fasih menyanyikan Sore, maka, dia

bukan perempuan kosong. Setidaknya sudah terisi setengah.

Maka dengan begini, aku sudah dua kali menilai buku dari

bungkusnya saja. Seenak rasa.

Maka, pahamilah, ini sesusah tidak mencontek saat ujian,

sementara mencontek saat ujian itu bukan sesuatu yang disarankan. Ini sesusah

tidak memakan mentah-mentah headline-headline

media online, sementara kita

berwatak mudah tersulut begitu baca headline

tertentu. Ini sesusah menahan godaan untuk scroll timeline Facebook, ber-mention

ria dengan gebetan, atau kepo Instagram mantan, sementara Bos menunggu

laporan terkini dari kerjaanmu.

Padahal, aku pun sudah melewati lembar pendahuluan dan bab

1. Tapi, “buku” berjudul “Mbak Kemayu” ini rupanya menyimpan kejutan lain. Saya

bersumpah, akan belajar memaklumi dirinya, juga memaklumi saya, yang belum

kunjung bisa menahan diri untuk tidak menilai dari lapis-lapis luar.

*

We truly can’t judge the book by it’s cover.

No, it isn’t only the cover, but also the kata pengantar or

pendahuluan.

And... hey, you also can’t judge it by reading them only

page to page.

You can’t even judge it though you finish the book, because

you can be so subjective.

Perspective does exist.

Seperti halnya kamu mengira tulisan ini bakal keren, bakal

membawamu menembus garis batas cakrawala terluar dari alam khayalmu. Begitu?

Ha ha ha.

Komentar

Posting Komentar