“I love Bollywood.”

Itu perjumpaan pertama kita, di 406, saat sebagai mahasiswa baru kita disuruh mendiskripsikan diri kita dengan tiga kata.

Sejak itu aku sudah mengamatimu. Qibty. Kawan India-ku.

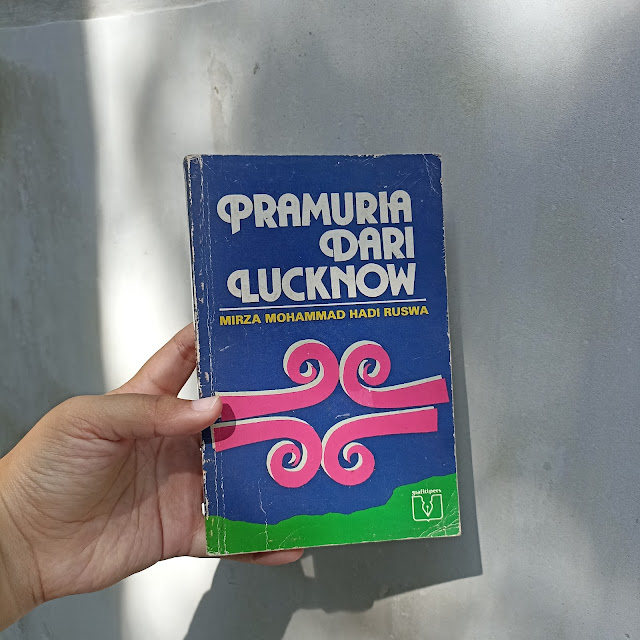

Lebur sudah dinding pertama kita. Apalagi saat aku tahu kamu pernah berhadapan dengan cak Makhfud Ikhwan, bicara soal buku “Aku dan Film India Melawan Dunia.” Apalagi saat aku tahu kamu pernah di Bilik Literasi Solo. Apalagi saat aku main ke kosmu dan… betapa kamu maniak buku, Qib. Sejak itu, sudah, aku merasa main ke kosmu dan sekadar duduk di depan tumpukan bukumu yang ajaib itu sambil mengamati tiap judulnya bisa bikin mood membaik.

Aku nggak akan lupa ketika suatu sore, saat kita ke warnet di dekat Hoka Bento dan menemukan folder lenggkap film-film India lawas sampai terkini. Aku melihat matamu berkilat senang betul, melonjak dan tak sabar ingin segera menghabisi semuanya. Lalu kita susun, film apa yang layak kita tonton? Bersama Say, yang juga suka nonton film, kita lampiaskan malam-malam bersama film India.

Yang bikin aku betah berteman denganmu adalah, selain kamu penonton film India, kamu juga apa adanya –meski juga bisa sangat menyebalkan. Kamu tidak suka keluar malam. Kamu bertahan dengan motor bekas yang lebih sering mogok. Kamu selalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang tidak pernah orang tanyakan ke aku. Misalnya, malam itu.

"Kalau hidupmu digambarkan dalam film Bollywood, film apa yang tepat untukmu?"

"Aduh.. nggak ada lah ya, Qib..."

"Oke oke! Gini aja. Kamu pengen hidupmu kayak di film apa?"

"Kabhi Kushi. Aku pengen jadi Kareena Kapoor-nya!"

"Eh? Dia mah hidupnya nggak ada masalah, Nas!"

"Lah? Ya aku pengen bahagia lah kayak dia!"

"Tokoh utama lah, Nas!"

Ah, ribet.

"Apa ya, Qib.. aku pengen hidup dalam kesetiaan. Bersama pasangan yang setia. Apapun masalahnya. Sampai mati."

Mata Qib melebar. "Baghban!"

Ooh. Filmnya Amitabh Bachchan. Sayangnya kita tak sempat nonton bareng, Qib. Tapi pasti aku tonton, buatmu, sahabatku.

*

Inget nggak sih, Qib? Seringkali saat selesai kelas, begitu dosen keluar ruangan, kamu berteriak, “NAS!” sambil memasukkan buku ke tas, terutama kalau aku duduk jauh dari bangkumu.

Lalu aku bakal membalas, “Opo sih, Qib? Bengak-bengok koyok wong ndeso! Aku nang kene iki, lho!”

Lalu kamu mengernyit, menoleh ke Say. “Eh, kok Inas nge-gas, sih?”

Sayangnya Say selalu berpihak padaku. “Elu yang nge-gas, Cuuuuk! Elu yang nge-gas teriak-teriak duluan!”

Aku tersenyum Qib, ingat itu, tapi lalu sedih. Dulu aku kesal tiap kamu teriak kayak gitu. Sekarang, kapan lagi Qib aku bisa denger kamu teriakin namaku?

Andai aku merekam suaramu itu, Qib. Sekali saja. Suara nge-gas mu itu.

Oh, satu lagi, Qib. Satu hal yang khas soal kamu.

Kamu susah makan.

*

Kita terakhir ketemu itu, akhir Agustus ya, Qib.

Sejak tanggal 19 Agustus sampai lima hari setelahnya, aku ke rumahmu, ke Situbondo. Akhirnya aku menyaksikan langsung apa-apa yang selama ini cuma kudengar lewat ceritamu. Soal desamu dekat pantai, dengan satu sapi di tiap rumah, dan ikan-ikannya yang segar, murah, dan enak.

Tapi waktu itu aku dan Say ke sana bukan untuk main kan, Qib. Kami dan kawan-kawan lainnya menemanimu yang sedang sakit.

Melihatmu menahan sakit, kok rasanya tidak asing ya, Qib. Aku sudah berkali-kali melihatnya, dan aku benci luar biasa. Dulu pernah aku dan Say usul kamu dirawat saja di Jogja. Di rumah sakit betulan. Biar jelas sakitnya, jelas ditanganinya. Tapi selalu kamu tolak.

Ya begitu, kamu itu; sekali tidak ya tidak.

Dan aku selalu benci. Aku benci jika setiap menginap di kosmu lalu terpaksa bangun tengah malam untuk ke kamar mandi atau mengejar shalat Isya yang belum kukerjakan, lalu harus melihatmu duduk merintih di samping Say yang tertidur, sambil memegangi perut, dengan wajah menahan sakit.

“Kenapa, Qib?”

“Sakit perut.”

Maka saat menginap di rumah sakit dan terbangun untuk kencing pun aku menoleh melihatmu. Kalau kamu terduduk di kasur, kutanya, “Sakit, Qib?” atau kalau kamu dalam posisi semeleh tapi masih terjaga, kutanya, “Kenapa, Cuk?” atau “Ngorokku kekencengan, ya?”

Tiap ditanya kamu cuma mengangguk, “Nggak apa-apa.”

Aku benci, Cuk.

Kamu ninggalin aku gini juga aku benci. Aku harus gimana, Qib?

Malam itu, setelah dengar kabar kamu pergi, aku nggak bisa tidur. Aku keinget semuanya. Semuanya. Saat kamu datang ke kamar kosku untuk mengantar makan malam karena kamu tahu aku sedang sakit dihajar datang bulan. Kamu ke sana sambil mengajak diskusi soal tugas akhir dan rencana tesis.

Saat kita sama-sama belum menyelesaikan response paper untuk kelas Religion and Globalization padahal kelas tinggal satu jam lagi. Kita selalu berjanji minggu depan tidak boleh telat mengumpulkan paper lagi –janji yang jarang kita tepati.

Aku ingat saat kamu mengajakku ke salah satu sudut perpustakaan dan dengan semangatmu yang selalu membara tiap menyebut buku atau film India itu, kamu berkata, “Di sini, ini koleksi buku-buku perempuan, Nas.”

Aku ingat saat kamu makan dan nggak habis-habis, malah menghabiskan waktu dengan memainkan makananmu.

Aku ingat saat kita main ke pantai dan berdua merasakan deburan ombak.

Saat kamu memberiku dan Say satu novel berlatar belakang India, judulnya Homeless Bird.

Setiap kali kamu mendelik, entah ketika mau menjelaskan sesuatu atau ketika kaget.

Saat kamu menceritakan tradisi seru di desamu.

Saat aku dan Say mendiskusikan siapa cowok yang cocok denganmu.

Saat kamu cerita soal adikmu di pondok pesantren dulu.

Saat kita menertawakan cerita-cerita yang hanya aku, kamu, dan Say yang paham. Rahasia-rahasia kecil kita.

Saat kamu mengajukan tebak-tebakan yang sama sekali tidak berfaedah.

Saat kamu nge-gas dan melotot.

Saat kamu bicara dengan logatmu.

Saat kita melakukan hal-hal tak bermanfaat bersama Say, seperti meneliti karakter teman-teman di kelas lewat golongan darah mereka.

Saat kamu histeris karena Say teriak “AYOK MASAK NASI” di kosmu, sementara kita tahu dilarang memakai rice cooker di kos.

Saat kamu berteriak menyuruhku dan Say menjaga tasmu di dalam kelas, sementara kamu akan mengusahakan dapat makan siang gratis dari acara kampus.

Saat kamu berkata, “Belajar di Bilik itu bisa bikin pinter dibanding di sini, Nas!” yang langsung kubalas, “Yaudah, balik Bilik aja sana, nggak usa di sini!” dan jawabanmu membuatku terhenyak. “Eh, kalau aku balik ke Solo, aku malah disuruh pulang sekalian ke kampung. Dinikahin. Nggak mau aku. Mending di sini.”

Aku ingat betapa kamu sangat susah dihubungi. Entah via WA atau telepon, astaga, bikin emosi.

Aku jadi ingat setiap pagi saat kamu tidak masuk kelas.

Dan, aku ingat saat kami pamit mau pulang ke Jogja, kamu menahan kami, katamu, “Jangan dulu, lah. Di sini dulu.” Aku dan Say tetap tinggal, karena bagiku, kalau tidak betulan butuh kamu tidak akan memohon. Kamu bukan orang yang asal meminta. Dan sorot matamu itu tidak biasa, Qib. Itu bukan sorot mata yang lazim keluar darimu.

Aku benci, Qib.

Terus rencana ke India kita gimana, Qib?

Terus abis ini aku sama Say nonton India, nonton Mulan, sama siapa, Qib?

Terus gimana aku bisa lupa cara bicaramu yang khas, Qib?

Aku nyari buku ke mana lagi Qib, kalau bukan nanya kamu?

Masa gini, Qib?

Aku nggak siap, Cuk. Gak ono seng siap.

Kata temen-temen, kamu harus diikhlaskan. Hah, emang ikhlas yang kayak gimana sih, Qib?

Harusnya mudah ya, Qib. Sekarang kan kamu sudah enggak kesakitan. Ditambah, sekarang kamu bisa ketemu Alam, adikmu. Sebesar itu cintamu pada dia ya, Qib?

Aku harus gimana, Qib? Sepertinya egois ya kalau aku mementingkan diriku sendiri, alih-alih bersyukur kamu kini damai dan tenang.

Aku harus gimana, Qib? Kamu pergi dengan begitu baik dan bersih. Tapi susah, Qib.

Pojok kelas bakal kangen kamu.

Pojok perpustakaan bakal kangen kamu.

Nasi goreng Mas Wit dan bubur ayam bakal kangen kamu.

Aku bakal selalu kangen kamu, Qib.

Qib, kepergianmu membuat Jogja tidak lagi sama.

Kamu ngeselin, Qib.

Ve ki karaan, murshid mera?

Apa yang harus kulakukan, duhai pemanduku?

Komentar

Posting Komentar